モンゴル語専攻

専攻について

「なぜ、モンゴル語を学ぶのか?」「モンゴルから何を学ぶのか?」これは、モンゴル語専攻で学ぶ学生が、ずっと問い続けてきた命題です。それは学習する個人の成長とともに答えが豊かになるとともに、社会の変化にも影響を受けます。

モンゴル語専攻は、1921年に大阪外國語学校の創設時設置された専攻ですが、当時は、自分の語学能力を活かして満洲やモンゴルに渡り、当時の国策に沿って最前線で活躍することが、動機になった学生も多くいました。国家の思惑とは距離を置いて、日本人にとって未知の民族への憧れから学術研究に取り組んだ学生もいました。第二次世界大戦後、新しい憲法の下、学問の自由が保障され、私たちは国家権力から干渉を受けることなく、学問研究に取り組めるようになりました。しかし、私たちは資本主義陣営に所属し、社会主義国との間の鉄の壁は厚く、一方のモンゴルは、1921年の人民革命以降、ソ連の影響下にありましたが、大阪外国語大学のモンゴル語学科には中国からモンゴル人教員が着任し、1972年に日本とモンゴルの国交を回復後、モンゴル人民共和国からモンゴル人教員が交換教授として着任するようになりました。1992年に国名をモンゴル国に変えた後、社会主義路線による発展路線を放棄し、全方位外交を行うようになりました。私たちがモンゴルへ行くことも、モンゴルから日本に来ることも容易になり、人と人が会って議論できるようになりました。今では、同じ人権を持ち、1つの地球に住む市民同士として交流し、より良い未来に向かってともに学び合えるようになりました。そうなると、「なぜ、モンゴル語を学ぶのか?」という問いは、学ぶ人の数だけ生まれるようになっています。

また、中国領内モンゴル自治区や新疆ウィグル自治区などに住むモンゴル人、ロシアの共和国の一員として生きるブリアートモンゴル人やカルムィクモンゴル人らとも、インターネットを通じて情報交換や交流ができるようになりました。モンゴル研究の範囲は広がって来ています。

モンゴル国における科学研究は、鉱山開発に伴う考古学上の新しい発掘調査や出土品のDNAの研究により、歴史を塗り替える目を見張るべき発見が続いています。そういうモンゴル人研究者の最先端の研究成果を受容できる場が、モンゴル語専攻の特徴でもあります。

教育・カリキュラム

1,2年次にはモンゴル語の習得を目指し,集中して学習します.モンゴル語は,日本語と同じく語順がSOV型で膠着語のため,日本人にはとても学びやすい言語です.また,モンゴル語には2種類の文字体系があります.1つ目はキリル文字で,モンゴル国の公用語を表記するロシア文字系アルファベット(1940年代に採用)です.現代モンゴル語口語はこの文字で学びます.2つ目はモンゴル文字と言い,13世紀以来モンゴル民族の共通文語として使われてきた,アラム文字系の縦書きアルファベットです.中国のモンゴル族の間では13世紀以来一貫して用いられてきた唯一の文字体系で,モンゴル国でも1991年の民主化以降再導入され,多くの出版物で目にするようになってきています.1,2年次にはこの2つの文字でモンゴル語の基礎をしっかりとマスターします.

さて,モンゴル語は今でこそ東アジアの北辺で話されていますが,モンゴル民族の国家はかつて東欧にまで達する巨大国家(モンゴル帝国)であったこともあり,古くからシルクロードを通じて世界各地と盛んな交流がありました.そのことは1年次に学ぶ基礎的な語彙からも窺い知ることができます.本(nom)やノート(devter)はギリシア語から,黒板(sambar)はアラビア語,椅子(sandal)はペルシア語,机(širee)はチュルク語からといった具合です.このように,モンゴル学は国際的な広がりのある学問分野です.広い視野に立って語学を収め,3, 4年次の専門研究への学びにつなげていって下さい.

3,4年次には言語、文学、遊牧文化に基づく社会、歴史について、それを専門とする講師の授業を履修します。座学だけではなく、文化の実習や国内のフィールドワークも行います。日本でできる準備をしっかりした上で、モンゴルに旅立ちましょう。モンゴル人教員は、モンゴル国立大学の言語学の教授ですので、学生間の交流、現地調査のアドバイスやサポートをしてくれます。4年時には、自分で問題を立て、モンゴル語の文献を読み、フィールドワークを行い、卒業論文をまとめます。このために、1,2年次にしっかりモンゴル語を勉強すると言っていいでしょう。大阪大学の学位取得に値する論文を書いて、卒業することになります。

学生生活

クラブやサークルを通じて、外国語学部だけでなく、大阪大学の学生との交流は盛んです。それについては他のところで読む機会があると思いますので、ここでは省略します。

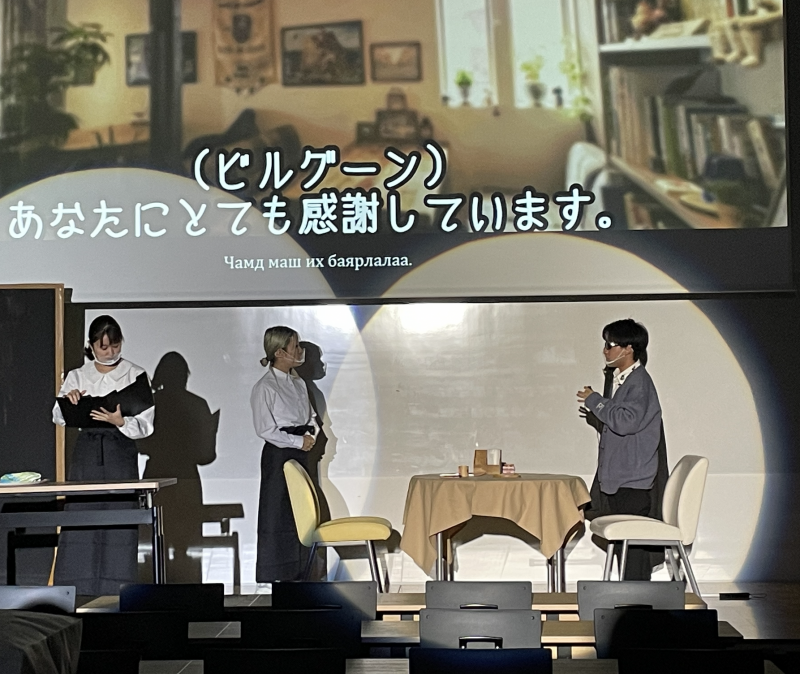

授業以外で、関西ではモンゴルに関わるイベントは多く、楽しみながら学べる場所がたくさんあります。内モンゴル出身者主催による春まつり、モンゴル国出身および在大阪モンゴル国総領事館共催の秋まつりが行われたり、モンゴル料理店を中心に文化を体験する様々なイベントがあり、学生たちは身近に住むモンゴル人と交流し、モンゴル体験を楽しんでいます。6月には箕面キャンパスの夏まつりがあり、秋には語劇祭があり、普段の授業で学んだことを表現するいい機会となり、阪大で学ぶモンゴル人学生や院生ともつながるきっかけになっています。また、すぐ近くの吹田市には国立民族学博物館があり、モンゴルの展示コーナーや蔵書、映像を見ることができ、兵庫県豊岡市但東町には、日本モンゴル民族博物館があり、日本で唯一外国の名前のついた博物館として、非常に充実した展示に学ぶことができます。日本とモンゴルの様々な交流の賜物として、このように恵まれた条件があると言えるでしょう。

3年の後半から留学する人も多くいます。モンゴル国立大学に交換留学で行き、単位を取得して帰国する学生、サマースクール、私費留学やNGOのインターンシップに参加する学生がいたり、モンゴル以外の国に交換留学や私費留学で行く学生も多くいます。モンゴル語と英語以外の外国語をマスターし、ワーキングホリデーで欧州10ヵ国を旅した人、チェコ、ブータン王国やキューバに留学した学生もいます。モンゴル語専攻の学生は、国境を越えるのが好きなのかもしれませんね。

卒業後の進路

卒業後、マスコミ、金融、商社、メーカー、公務員、IT産業など、様々な場所で活躍している卒業生に聞くと、「面接でモンゴルのことが話題になった」とか、就職後「モンゴルちゃん」というニックネームがつくとか、同じような話をよく聞きます。浪人も、休学も、就職に不利になるわけではありません。日本とは異なる遊牧・牧畜文化をもつモンゴルに学んだことが、これからの時代を担う人材として期待されているようです。入学後、モンゴルから学んで何を言える人になったか?ここがとても重要になります。

受験生の皆さんへ

最後に、受験生の皆さんへ。草原で生まれ落ちた仔馬は、すぐに自分の足で立ち、母馬について歩き出し、母馬の乳を飲むうちに、自分で草を探し、水を飲み、成長していきます。自分で立つ自立性、自分のリズムで生きる自律性、この2つは高等教育で学ぶみなさんにとても重要なことで、私たち教員は、その場づくり、のびのびとした草原を用意することに努力したいと思います。

教員紹介

- 今岡 良子 准教授 (遊牧地域論)

- 中嶋 善輝 准教授 (モンゴル語学,チュルク語学,アルタイ言語学)

- 荒井 幸康 助教

- BYAMBAJAV TUVSHINTUGS 特任教員